Höhenlastiges Heimspiel: Neuzeitliche Erstaufführung von Johann Friedrich Agricolas 1765er Oper „Achille in Sciro“ in Altenburg

| Info |

Künstler: Johann Friedrich Agricola: Achille in Sciro

Zeit: 12.04.2024

Ort: Altenburg, Theaterzelt

Fotograf: Ronny Ristok (Theater Altenburg-Gera)

Internet:

http://www.tpthueringen.de

| |

|

„Support your local scene“ heißt ein in jüngeren Zeiten gängiges Schlagwort in der populären Musik: Man soll Aufbauarbeit vor Ort leisten bzw. unterstützen, anstatt sich nur auf die Großen da draußen zu konzentrieren. Auch im klassischen Bereich (im weitesten Sinne) ist zwar nicht das Schlagwort verankert, aber zumindest ein Teil der damit verbundenen Handlungsweisen. Im Altenburg-Geraer Theater etwa hatte das Philharmonische Orchester Altenburg-Gera erst im März ein sehr selten gespieltes Stück von Tilo Medek auf den Pulten, einem Komponisten, der lange Zeit nur ein Stück westlich des „Einzugsgebietes“ des Theaters gewirkt hatte. Wenige Wochen später nun gibt es Stoff von einem Komponisten mitten aus dem Einzugsgebiet, diesmal aber im Musiktheaterbereich.

Die Rede ist von Johann Friedrich Agricola, der 1720 in Dobitschen im Altenburger Land geboren wurde. Als Jurastudent in Leipzig war er zugleich Schüler Johann Sebastian Bachs und folgte 1741 dessen Sohn Carl Philipp Emanuel nach Berlin, wo er selbst Musikunterricht gab und 1751 als Kammermusiker und Hofkomponist in die Dienste Friedrichs des Großen trat, in denen er bis zu seinem Tod 1774 in phasenweise wechselnden Funktionen blieb. Generationen von Heimatforschern sorgten im 20. Jahrhundert in Dobitschen und im Altenburger Land dafür, dass die Verbindung zum Schaffen des größten Sohnes des Dorfes schrittweise revitalisiert werden konnte – so trägt u.a. seit den frühen Neunzigern der Schulteil Schmölln der Kreismusikschule Altenburger Land Agricolas Namen. Auch seine Werke wurden je nach den gegebenen Möglichkeiten schrittweise wieder aufgeführt – an das musiktheatrale Schaffen aber wagte sich lange Zeit niemand heran. Steter Tropfen höhlt aber bekanntlich jeden Stein, und eine Handvoll glücklicher Zufälle gepaart mit einer großen Portion Beharrlichkeit seitens der langjährigen Vorsitzenden des Geschichtsvereins Wasserschloß Dobitschen, Bärbel Berkholz, führte dazu, dass das Altenburg-Geraer Theater Agricolas Oper „Achille in Sciro“ auf den Plan setzte.

Aber ach, weitere Widrigkeiten behinderten das Projekt, zunächst einmal die pandemische Situation, so dass eine Aufführung 2020, im Jahr des 300. Geburtstages Agricolas, nicht denkbar war. Optimistischerweise ging man davon aus, dass im April 2021 das Theater in Altenburg nach seiner Generalsanierung mit genau dieser Oper wiedereröffnet werden könnte, 150 Jahre nach seiner Einweihung mit dem „Freischütz“. Die Bauarbeiten zogen sich aber viel länger hin als geplant, ein Hochwasser, das die Baustelle überschwemmte, potenzierte die Probleme und die Verspätung, und so fiel letztlich die Entscheidung, nicht bis zur Neueröffnung zu warten, sondern die Aufführungen im Frühjahr 2024 über die Bühne gehen zu lassen – in Gera über die ganz reguläre Bühne im dortigen Theatergebäude, in Altenburg über die Bühne des Theaterzelts, das als Ausweichspielstätte dient. Altenburg macht mit seinen drei Aufführungen im April/Mai 2024 den Anfang; der Rezensent ist bei der zweiten anwesend.

Neben dem Raritätenfakt, dass überhaupt mal eine Oper von Johann Friedrich Agricola auf die Bühne kommt, tritt im Falle von „Achille in Sciro“ noch der Aspekt hinzu, dass es sich um eine neuzeitliche Erstaufführung handelt: Das Werk ist 1765 anläßlich der Hochzeit von Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen, dem Neffen und späteren Nachfolger Friedrichs des Großen, mit der Prinzessin Elisabeth von Braunschweig gespielt worden und dann nie wieder. Noch ein Kuriosum: Das Libretto stammt von Pietro Metastasio, und seine Erstvertonung von Antonio Caldara war die Hochzeitsoper für die Habsburgerin Maria Theresia, also genau jene Person, gegen die Friedrich zwischen diesen beiden Hochzeiten drei große Kriege geführt und den letzten, den Siebenjährigen, gerade erst zwei Jahre vor der Hochzeit seines Neffen gewonnen hatte. Was Agricola bewogen hat, genau diesen Stoff zu vertonen, läßt sich aus heutiger Perspektive nicht mehr sagen. Material aus dem alten Griechenland war natürlich schon damals en vogue: Achille bekommt geweissagt, dass die Griechen durch sein Eingreifen im Kampf um Troja siegen, er dabei aber sterben werde. Seine Mutter Thetis versteckt ihn daraufhin in Frauenkleidern unter dem Namen Pirra auf der Insel Sciro, was für allerlei Verwirrung und den Aspekt sorgt, dass sich quasi alle Männer der Handlung in Pirra verlieben, während nur die dortige Herrschertochter Deidamia weiß, dass es sich um einen Mann handelt – aber auch hier entwickelt sich eine Liebesbeziehung, diesmal auf Gegenseitigkeit. Allerdings bekommt auch die oberste Heeresleitung der Griechen heraus, wo Achille steckt, und schickt eine Flotte unter Ulisse (Odysseus), um den abtrünnigen Kämpfer an seine Pflicht gegenüber dem Vaterland zu erinnern. Das sorgt für eine Fülle von Verwicklungen mal komischer, mal ernsterer Natur, gipfelnd in der Frage, wie sich der Held entscheidet. Wir erinnern uns, dass es sich um eine Hochzeitsoper handelt, dass aber der Ausgang des Trojanischen Kriegs allgemein bekannt war und ist ...

Obwohl im Programmheft gar die Rede von einer „Barockoperette“ ist und der humoristische Aspekt des Werkes (den Agricola durch diverse Streichungen gegenüber Metastasios Original-Libretto noch verstärkt hat) hervorgehoben wird, haben Regisseur Laurence Dale und Bühnen-/Kostümbildner Duncan Hayler darauf verzichtet, „Achille in Sciro“ als puren Klamauk zu deuten. Im Gegenteil: Sie nähern sich dem Sujet grundsätzlich erstmal mit dem gebotenen Ernst, was beispielsweise bestimmte Elemente der Kostüme angeht, die antiken Vorbildern nachempfunden sind, aber gewisse Bereicherungen (Handtaschen, Pumps etc.) erfahren

|

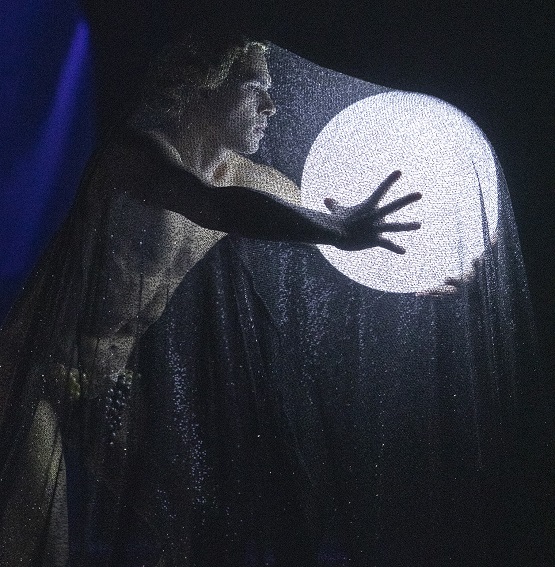

| Deidamia (Julia Gromball) und Licomede (Jasper Sung) |

|

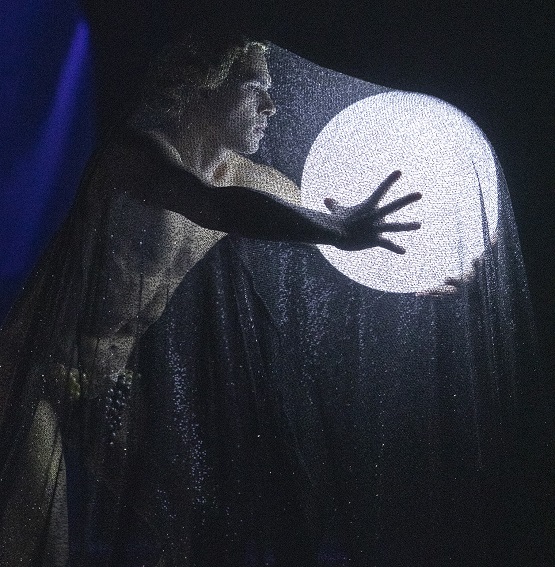

haben. Da das Stück ohne große Veränderungen aber sowohl unter den „Normalbedingungen“ in Gera als auch unter den räumlich wie technisch begrenzten Optionen des Altenburger Theaterzeltes funktionieren muß, bleibt der Bühnengrundaufbau statisch: Ein großes Schiff liegt links hinten im Hafen (nein, es singt niemand die Zeile „kam von Osten übers Meer“), vor ihm sitzt bzw. steht das Orchester, und der rechte vordere Bühnenraum bleibt grundsätzlich leer, wird aber bisweilen mit Utensilien wie Schlafzimmermöbeln oder einer riesigen Muschel gefüllt. Für den philosophischen Gehalt sorgt die stumme Rolle des Tänzers Giuseppe Claudio Insalaco, der als Il destino versucht, das Geschehen in die gewünschten Bahnen zu lenken, und auch eine Kristallkugel einführt, die Thetis versinnbildlichen soll und interessanterweise so durchs Personal wandert, dass man das Gefühl hat, niemand wolle sie wirklich haben. Von schlangenartiger Beweglichkeit bis zu purer Statik gibt es bei Insalaco alle Stufen zu bewundern, und man schmunzelt herzlich über die Rolle als Amor, der sein Ziel nicht findet. Ansonsten hätte Ulisse optisch in jeder Heldenmetalband sofort einen Job bekommen, während ihm sein Adlatus Arcade kaum bis zur Schulter reicht. Nearco, der eigentlich als Aufpasser für Achille fungieren soll, ist optisch dem Typus „verrückter Wissenschaftler“ nachempfunden (denke ans „Uranus“-Video von Nanowar Of Steel), und wenn sich Achille in Pirra verwandelt, sieht der DDR-musiksozialisierte Hörer einen eigentümlichen Bastard aus IC Falkenberg, Uwe Haßbecker und Tamara Danz vor sich.

|

| Achille (Angelo Giordano), Deidamia (Julia Gromball) und Nearco (Leila Grace Hills) |

|

Die spannende Frage ist nun aber: Lohnt sich diese Ausgrabung in musikalischer Hinsicht? Die Antwort ist ein klares Ja – sofern man grundsätzlich mit dem Genre Barockoper was anfangen kann. Mit Gerd Amelung steht ein ausgewiesener Experte für dieses Genre am Pult, und auch Teile des Philharmonischen Orchesters Altenburg-Gera führen eine Parallelexistenz als Reussisches Kammerorchester, so dass der Zugang von dieser Seite aus schon mal stimmt. Amelung, der vom Cembalo aus sehr dynamisch leitet, hat sich dem Originalsound so weit wie möglich zu nähern versucht – Agricola hatte fünf Kastraten besetzt, aber die sind ja mittlerweile ausgestorben, und in Altenburg hören wir statt dessen als heute maximal mögliche Annäherung gleich drei Countertenöre (solche gibt der Markt nicht eben reichlich her, also ist auch das schon recht außergewöhnlich) und zwei Hosenrollen. Da mit Deidamia noch eine klassische Frauenrolle dazukommt und selbst Jasper Sung als König Licomede keinen donnernden Baß ins Feld führen darf, sondern einen eher unentschlossenen Bariton verkörpern muß, entsteht ein extrem höhenlastiges Klangbild, das für Nicht-Genre-Fans vermutlich eher gewöhnungsbedürftig daherkommt. Auch den Aspekt, dass Ulisse zwar in Counterhöhen singt, aber zwischendurch immer mal tiefes Kampfgebrüll einstreut, mag mancher Hörer als anstrengend empfinden. Rein technisch überzeugen aber alle sieben Sänger, lediglich Julia Gromball als Deidamia wackelt anfangs bisweilen leicht, stabilisiert sich aber schnell. Und alle sieben haben gesanglich sämtliche Hände voll zu tun: Die Arien stecken voller hundeschwerer Koloraturen – und es gibt viele Arien. Amelung hat schon die Weisheit besessen, in den dominierenden Da-capo-Arien die ursprünglich komplette Wiederholung des A-Teils oftmals beträchtlich zu kürzen, aber auch diese weise Entscheidung verhindert nicht, dass im zweiten Akt nach hinten heraus sich ein paar Längen einschleichen, zumal die Lage handlungsseitig eigentlich längst klar ist: Achill entschließt sich, seiner Pflicht zu gehorchen und mit nach Troja zu ziehen, und Deidamia scheint entseelt entschlafen zu sein. Nun ist das aber wie erwähnt eine Hochzeitsoper ... Wie Dale das löst, soll an dieser Stelle nicht verraten werden: Wen’s interessiert, der schaue sich ab 24.5.2024 eine der vier Aufführungen dieser grundsätzlich auf alle Fälle lohnenden Ausgrabung in Gera an. Wenn es gelingt, die richtigen Leute dafür zu begeistern (und das Stück beispielsweise ins Markgräfliche Opernhaus Bayreuth zu kriegen), könnte da ein gewisser Kultstatus wachsen.

Roland Ludwig

|